一、保理案件的主管和管辖的理论争议

《民法典担保制度解释》第六十六条规定:“在有追索权的保理中,保理人以应收账款债权人或者应收账款债务人为被告提起诉讼,人民法院应予受理;保理人一并起诉应收账款债权人和应收账款债务人的,人民法院可以受理。”据此,有追索权保理商同时起诉应收账款债权人和债务人的诉讼路径正式得到司法解释的肯定。但鉴于有追索权保理同时起诉两方主体所依据的合同基础不同,则可能因应收账款基础合同与保理合同所约定的管辖不同而导致案件受理管辖存在争议。

一种观点认为应依据保理合同来确定管辖法院。支持此观点的主要理由在于,保理合同纠纷的核心是融资、借款法律关系。基础合同是保理合同的从合同,应遵从保理合同的管辖约定。此外,鉴于保理业务中通常会将保理合同作为《债权转让通知书》附件一并送达债务人,故而债务人在债权转让通知书上加盖公章,可视为其接受保理合同管辖条款的约束。

另一种观点认为应依据基础合同来确定管辖法院。该观点的主要理由在于,基础合同与保理合同是相互独立的两份合同,债务人不应受保理合同管辖协议的约束,保理商在叙做保理时,应当了解基础合同的管辖约定,理应受基础合同管辖约定的约束。故保理商作为新债权人若未与债务人重新达成管辖约定,仍应由基础合同约定确定法院管辖。

虽然以保理合同确定管辖的观点具有一定合理性,特别是其基于有追索权保理合同作为非典型担保的性质作为认定依据,但在确定合同管辖的时候除根据合同性质进行判定外,更要尊重当事人的意思自治,并以合同相对性原则作为首要的判定依据,才能更好体现协议管辖的立法精神。无论何种形式的保理都系建立在应收账款的债权转让之上,保理商与应收账款债权人之间的保理合同,除非经债务人参与并签署,否则基于合同的相对性,不能仅通过债权转让的通知就直接认定债务人接受了保理合同条款的约束;与之相对,保理商与债权人间的保理合同,系建立在应收账款转让的基础之上,保理合同的双方在认可基础合同条款内容的基础之上进行交易,理应受到基础合同条款的拘束,债务人对保理商所负的应收账款偿付义务也系基于基础合同的条款约定,保理商对其所受让的债权也应当在原基础合同的框架内实现。故而,网传《金融审判纪要(征求意见稿)》明确,除非保理商与应收账款债务人重新达成协议管辖的合意,否则保理商在选择同时起诉应收账款债权人和债务人出现保理合同与基础合同管辖冲突的情况下,应当根据基础合同确定该共同诉讼的管辖。

二、保理案件的主管和管辖的实践观点

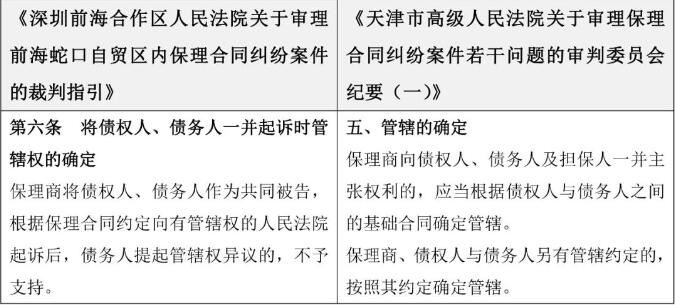

在《金融审判纪要(征求意见稿)》出台前,鉴于尚未有相关法律条文或司法解释对有追索权保理商同时起诉应收账款债权人和债务人的管辖问题进行统一规范,各地司法指导意见及裁判案例中均出现了较大的矛盾争议:

除了上述深圳和天津地区司法指导意见存在矛盾外,各地具体的司法裁判案例亦存在相关矛盾,部分法院认为基础合同属于保理合同的从合同,应按主合同确定管辖;部分法院认为保理业务中的应收账款转让属于合同转让,有效的管辖协议不因合同转让而发生效力变更。

随着《金融审判纪要(征求意见稿)》的出台,上述问题的司法裁判规则将逐步统一,在应收账款债务人与保理人没有另行约定的情况下,原则上当以基础交易合同确定案件管辖,保理人关于主张其受让债权时曾明确反对基础交易合同中的约定管辖条款,或不知道基础交易当事人之间有约定管辖或仲裁协议的相关理据亦无法再得到支持。

三、保理案件的主管和管辖的实务问题

虽然《金融审判纪要(征求意见稿)》明确,有追索权保理同时起诉应收账款债权人和债务人的管辖原则上应根据基础合同确定,但《金融审判纪要(征求意见稿)》亦同时强调允许应收账款债务人与保理人通过另行约定的方式对上述原则规定进行排除。

关于“另行约定”的方式,如果是应收账款债务人与保理人通过协议明确约定管辖的方式一般不存在争议,但如果仅是债务人在债权转让通知书上加盖公章,确认接受保理合同全部内容的方式能否可视为其接受保理合同管辖条款的约束,可能存在一定争议。此前相关司法实践裁判案例,大多认可应收账款债务人通过在转让通知中概括确认的方式。但我们认为,随着《金融审判纪要(征求意见稿)》对管辖问题的明确,未来应收账款债务人单纯在应收账款转让通知书《回执》上盖章的行为并不能视为其已接受案涉《保理合同》的管辖约束,对此,建议保理人如有相关管辖变更需求,则必须在相关通知和回函文件中对管辖问题作出特别且明确的约定。

关于我们 |

服务条款 |

广告服务 |

联系我们 |

免责声明 |

在线留言 |

技术支持

关于我们 |

服务条款 |

广告服务 |

联系我们 |

免责声明 |

在线留言 |

技术支持